把名字写在照壁上,把“悦读”带给学校 ------吴翔岚大理益善公益行笔记

原东风日产汽车金融公司HR总监吴翔岚,近期作为志愿讲师赴大理下关一中及洱源一中做了两场职业规划及职业素养养成的演讲,并且实地走访了益善公益基金会的项目实施学校,写下了这篇走访报告。

题记:

阳春三月大理行。逼烟霄,见春寒。云涌群山,洱海水翻涛。俯首村校何处是,天似幕,碧周遭。

木瓜蕊绽梨方苞。左盘桓,右踯躅。莫把闲愁,空使寸心劳。会取八荒皆我伴,念益善,且同行。

------仿宋人李刚词一首

公益之我想

之所以对公益感兴趣,还是源于我对儿童教育或青少年教育的兴趣,而对儿童或青少年教育的兴趣又源于十几年的人力资源管理工作过程中,看到太多初入职场的年轻人或已入职场多年且曾经优秀的毕业生们,在工作中找不到自己的位置或在职场中渐渐迷失自己,而不免心生疑惑或惋惜同情。

事实上除了多年在外企的人力资源管理角色,我也偶尔友情帮助一些小公司把把招聘选人的关,尤其是最近的一年,看到太多简而又简的简历,基本上除了姓名、年龄、所在地、希望从事的行业、职业等简历模板上必填的信息外,还能看到的就是毕业院校和最近或曾经的雇主单位名称及从业时间。这样的简历中看不到求职这在曾经的工作中做过什么样的事情,有过怎样的经验和所得。偶尔的、幸运一点的,可以看到有些求职者几句表示求职诚意的话,例如“吃苦耐劳,愿意接受挑战,希望得到这个机会来证明自己”。

另外一个比较多的现象是年轻人的频繁跳槽,总共两、三年的工作时间,换工作也在两、三个或以上,也就是平均一年或一年不到换一个职位。可想而知这样的工作经验积累近乎于零,其接下来的求职意向和求职成功率甚至不如应届毕业生的求职意向来得清晰和成功率高。

倒推过来看,固然有求职者个人的原因,但如果这样的简历多了,还是不难看出我们的教育仍然存在很大的问题。有同事的已经在大学就读的女儿告诉她的父母,她的很多同学在大学里仍然在玩、在茫然、在不知所以然。

似乎扯得有点远了,但也不远,我想表达的是公益组织者们所做的事情会在多年后给孩子们带来变化,而这些变化是我们的企业所需要的能力,是整个社会进一步发展的基石。

“薪火计划”- 高中主题演讲

在去大理前,除了准备高中学生的演讲素材外,我对益善公益基金的主要工作内容了解不多。了解益善,是在关注了微信公众号后,知道益善的两个主要公益内容:“薪火计划”- 读书人帮读书人,以及“共同阅读计划”- 让农村孩子有书读、爱读书、会读书。这样的好处是我可以更客观但又近距离的了解益善公益基金的工作。

先说说“薪火计划”中的高中主题演讲部分。益善总干事刘萍和我在3月19日和3月21日的下午分别在大理下关一中和洱源一中做了题为“世界500强需要这样的你”主题演讲和互动,其核心内容是站在企业的角度企业需要具备哪些素质的优秀人才以及现在的高中生们如何提前去准备。

下关一中和洱源一中代表了目前高中的两个典型的状态。下关一中作为大理最好的中学,吸收了全市包括来自所辖县、乡的最好的学生,最本上所有的学生都能进入大学,一本的录取率也在80%以上。所以下关一中的刘校长基本不为升学率发愁,他考虑更多的是如何帮助学生们更好更健康地成长或者是如何更进一步提高一本的录取率。

相比之下,洱源一中的马校长感到身上的压力巨大,高三年级800多名学生,其中250多人提前参加独立学院(类似职业学院)的考试,12人作为体育或艺术类的特长生参加高考,其余620多位学生将参加全国高考统考。去年大学的录取率在60%多,今年希望在70%,但马校长信心并不是很足。另外,60%~70%的录取率听起来不错,但事实上只有20多人的一本录取率,不到全年级总人数的3%。

马校长虽然是过了退休年龄后返聘为校长的,但她精力充沛、中气十足、为了提升录取率和学校的“一级三等高中学校”的目标卯足了劲头。学生们自己也不可谓不努力,从早晨6:30起床到晚上22:30下晚自习,23:00熄灯睡觉,扣除中间的早午晚餐时间以及大多数不到1个小时的活动时间,有近12个多小时在学习。辛苦之余,是大多数的学生们物理和英语成绩徘徊在30~40多分的水平,是他们内心巨大的心理压力和混沌迷茫……(这里说明一下,“薪火计划”中的读书人帮读书人不仅是针对家庭贫困的高中生们提供学费和生活费上的资助,也包括安排辅导员对他们进行成长过程中的心理辅导。这批被帮助和辅助的乡村高中生们虽然家庭贫困但无疑又是幸运儿。)

至此,远离高中校门近30年的我,对目前的县城中学和小城市的中学的教学和学生们的情况有了一个粗浅的认识。短短的几个小时的接触,我无法给出对学校教育的评价,我能感受到的是益善和其他的公益组织一样,在默默地给予校长们释放压力的同时,帮助孩子们开拓视野,让优秀的孩子更加努力去看山外面的天,让还在挣扎中的孩子学会在逆境中不放弃、不自弃!

从学生们对李同新理事长的一句问候,“你又来了?!”和校长们在访谈期间对他的无所不谈,不难看出益善在两所中学的受欢迎和受尊敬程度。演讲和互动的最后,理事长铿锵有力的总结既画龙点睛也极富煽动性。

两个小时、两个半小时的讲演显得有些冗长,但孩子们仍然追到了台下继续他们未完的问题:

“老师,您对于现在的‘抵制日货’如何看?”

“老师,您说了这么多我们需要掌握的核心素质,我们该怎么去获得去锻炼呢?”

“老师,去年我和同学一起去北京参加了一个中国和哈佛大学共同举办的活动,我们也做得很好,但有很多北京、上海的学生们,他们更活跃更自信,我们挺自卑的,不知道该怎么办?”

“老师,一定要学好英语吗?它对我的意义在哪里?”

“老师,我记住了,我们要做的是做得更好,做得比日本人更好!”…….

或许一场公益演讲也许带来不了什么变化,但我真切地相信一场场益善组织的类似演讲和活动会在某个时间某个点触碰到孩子们的内心某个最柔软的地方。这些问题或他们的回答或许就是对他们内心的触动吧!

“薪火计划”的读书人帮读书人通过主题演讲等形式扩大了高中生的受众面。我很幸运此次有机会和益善君们一起站在高中学校的演讲台上。我知道之前的“黎叔和你聊聊天”(黎瑞刚),“梦想成就未来”(倪剑)等演讲也获得了校长和同学们的一致好评。我们不奢望改变在一朝一夕完成,“涓涓细流汇成河”感觉似乎也很漫长,但如果今天我们没有任何行动,那么也无从去做任何改变。益善君们的理想和行动也就这样触动了我。

“共同阅读计划” - 让农村孩子有书读、爱读书、会读书

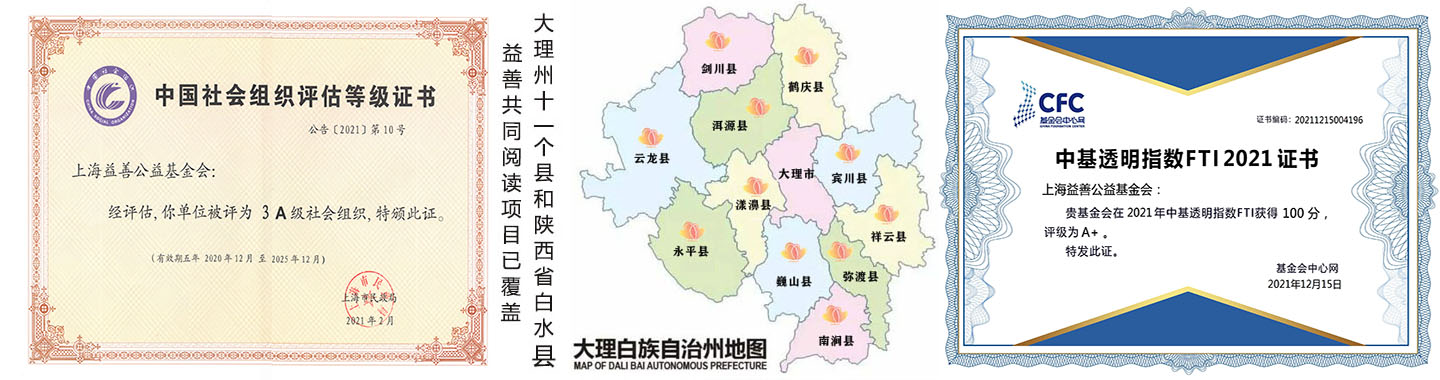

相比“薪火计划”,益善的“共同阅读”计划覆盖面更广,他们向每个县的乡村小学捐献适合的书籍,但不仅仅是让书籍呆在图书室或教室的角落里,益善君们花了很大的力气去引导、推动乡村学校的校长们和老师们接受和热爱阅读,从而引导孩子们爱上读书、学会读书。7天的行程中,李同新理事长既兼司机导游,又兼计划的主要推动者,马不停蹄地绕着盘山道带我们参观了宾川县的上沧文昌完小等四个乡村小学和洱源县的两个深山教学点(上星小学、梨园小学)。每到一个学校,除了检查各校的学生们书籍借阅情况,最重要的工作就是坐下来和校长们进行深度沟通,了解他们在“悦读计划”推广过程中的进展、方式方法、以及碰到的问题。理事长最喜欢做的一件事就是如他自己所说,“不断地把其他学校的好的东西再卖给其他的学校”。这是一份很辛苦的工作,每个学校的校长们风格各异、教学理念也不尽相同。宾川县的“共同阅读计划”推广得很好,乡中心学校的领导们很重视,不仅将阅读课纳入了正常的教学课程中,而且能够抽出时间陪同益善一起检查“共同阅读”的执行工作。宾川县的“共同阅读”计划做得好的另一个原因,也是中心校的领导们在“共同阅读”计划的推广过程中看到了阅读给孩子们带来的好处,用他们自己地话来说,就是“孩子们的表达能力更强了,读书时脸上的笑容都更灿烂了......有的学校更是语文成绩从倒数几名提高到了前几名。”

说实话,这也是我第一次相对深入地了解乡村学校,让我吃惊的地方还是不少。

一是国家对于乡村学校的投入。所谓“均衡”计划,全名应该是“义务教育均衡发展”,就是“使县域内各级小学、初中、在办学经费投入、硬件设施、师资配备、办学水平和教育质量等方面处于一个相对基本均衡的状态,为人人享有公平、公正地接受义务教育全力提供充分地保证。”从这次参观的所有学校来看,包括即使是只有十来个学生上星小学教学点和梨园小学教学点,在“均衡”计划的硬件设施执行上也基本到位。

二者乡村学校的校长们的理念并不是我想象的闭塞,相反很多的校长对待教学有很好的理念。鸡足山镇中心校的杨校长从自己小学时被学校管制,从而对读书产生厌倦并逃学说起,由衷地感言,“学校必须让孩子们感觉到读书是一件快乐地事情。”可想而知,杨校长对益善的共同阅读计划是持怎样的赞成和支持态度。其他中心校的校长们也一样,从我们与他们的沟通中,我深深地感受到他们对改变乡村教育的努力,包括一次次地向教育局申请配置教师编制,以增加更加年轻更加有能力的老师。

在明德小学,我们和获得马云基金会“美丽乡村老师”的李校长有深度的沟通,除了了解“益善”计划的执行外,也了解了其他公益组织在明德小学的资助情况;我们见到了“美丽中国”的4位年轻支教老师,为他们为期两年在乡村教育上的勇敢和尝试叫好(乡村学校的教学环境有很好的改善,但卫生条件还远远不尽如意);我们更看到了学生们在操场上穿着校服劲头十足或是跑步或是打球,看到了午餐时他们排着长队有序打饭并在餐后留下来打扫卫生;认识了刚开始不愿意拍照但后来主动来找我们要求合影的二(2)班3个美丽的女孩们。

李同新理事长有个观点,“农村的事要由农村人来解决。”我深以为然。不记得在谁的文章里看到过这样一句话,“农村是中国的心脏,热门城市或历史景点只能展示其复杂文化和社会的表层。”虽然现实中仍然是很多的不如意,但我还是很乐观地看到乡村改变的点点滴滴。如果没有众多的公益组织在乡村教育中的尝试和努力,我们或许看不到这么多的校长在乡村教育上有如此开放的态度。这些校长们在现实中或许仍然为升学率而烦恼,或许不得不抽出很多的时间为校舍的基建而奔忙,或许为不能增加一个教师编制而苦恼不已,但他们一直在倾心、倾力、倾听、倾为。站在这个角度,我是个乐观派!

三是公益组织的力量和行动中的困难。这次的大理行,让我们看到了很多的公益组织的努力,也看到了他们在行动中的困难。例如益善的“共同阅读计划”比单纯帮助乡村学校建立学校图书馆要困难的多,原因在于各乡村小学的师资力量还是很薄弱,有很多的学校在过去的10年里没有增加过一个老师。图书馆建立起来后,怎样引导小学生们去阅读是目前最大的困难,即使是宾川县各小学已经将阅读课列入到学校的每周一课,但有些老师的方式是孩子们告诉我们的“老师读一句,学生们跟读一句。”

李同新理事长3年多的时间里,一间间学校地跑,一位位校长的拜访、一本本借阅册的建立指导、和一遍遍阅读课开展方式的口口传授,虽然我们能感觉到他是乐在其中,但其中的艰辛不仅仅是盘山道上驱车的险情和孤独,更有在项目的初始阶段如何和校长们沟通的困难,这些估计只有当事人知道,我个人只有由衷地表示佩服。

接下来的路还很长,怎样更好地帮助各学校上好阅读课;怎样让老师们进一步提高引导学生阅读的技能;怎样帮助学生们从此爱上阅读,用理事长的话来说就是“在广泛的阅读中得到成长,学会思考”;怎样在更多的学校推广“共同阅读计划”……

七天的行程里理事长李同新和总干事刘萍一直没有停止过对益善未来以及项目细节的探讨,我在一旁也不时地插上几句,并未有过自己身为外人的感觉,短短七天,我也成为了益善君!

后记

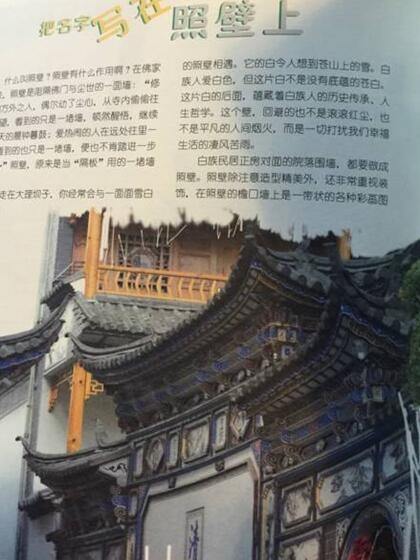

走在大理的城市乡村,人们很容易被一面面雪白的照壁所吸引,白族民居的照壁是正房对面的白色院落围墙。白墙上是精致的石砌飞檐,白墙中间或飞檐和白墙的连接处画有各种式样的写意山水或花鸟图画。更有特色的是照壁之上的题字,据说每一处题字都富有涵义。

“玉海银苍”“彩云南现”是咏景;“福寿康宁”“人寿年丰”是祝愿;更有通过题字阅古通今,所谓“把名字写在照壁上”。赵姓人家照壁上题写的“琴鹤家声”说的是北宋赵抃为官清廉的传说故事;“工部家声”是为纪念唐代大诗人杜甫;“濂溪世第”中的濂溪是指北宋理学家周敦颐;董姓题为“直笔修书”,说的是春秋史官董狐,不畏权贵,秉笔直书;王姓提书“三槐及第”的典故来源于宋朝真宗时的兵部侍郎王诂;段姓题“京兆世第”则源自南诏国的董国师和大理国段白王……

看到这,我突然深深地理解了这一片土地上,在这白色照壁的后面,蕴藏着不仅仅是白族人的历史传承和“家风”古训,更是我们中华民族重知识和重教育的传统。

是的,重知识重教育是我们的传统,但另一方面,时代的飞速发展,科技的日新月异,城乡的巨大差距已经让我们深深认识到教育不仅仅是传统知识的传承,更是全人教育的培养。阅读在乡村学校的推广,是希望帮助每一个乡村儿童和城市里的孩子一样,即使身处偏僻,但广阔的书本海洋,有效的阅读引领让他们也有探索更广阔的世界和更多的人生可能性。

这就是益善君们行动的初心吧!