大理走访杂记

孟红军

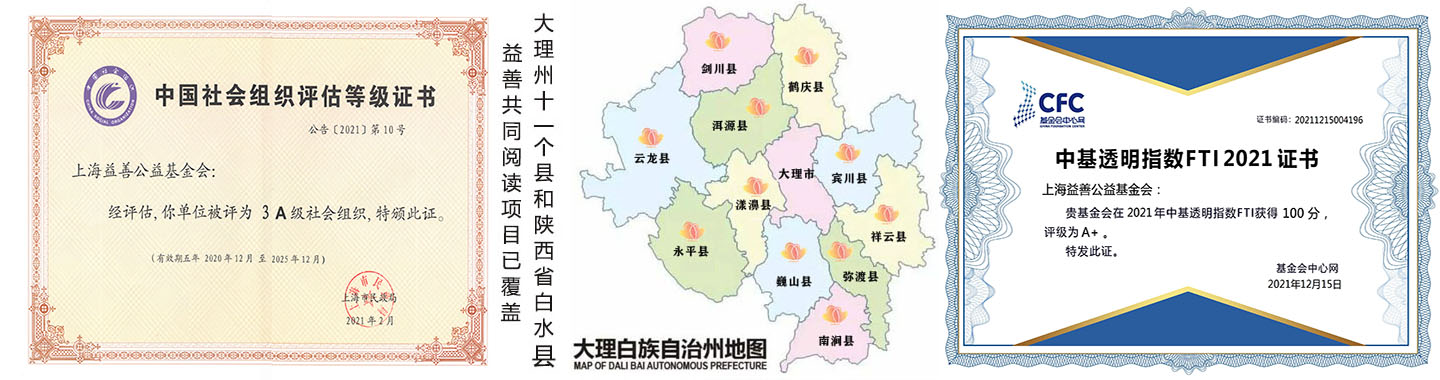

7月25 -30日,同新、峥嵘和我对下关一中推荐的高一新生做了家访,涉及大理市区和巍山、鹤庆、剑川、漾濞、南涧、云龙等6县的汉、白、苗、彝4个民族共17个家庭。

行走于苍山洱海之间,“益善”对当地教育的益助变得直观而清晰。

一份录取通知书

29日上午8点半,同新和我驱车前往漾濞县走访马贵英。单边近百公里,除了开始20多公里高速,其余山路中有一多半正在修路,运砂石的卡车带起一路沙尘,路上时不时看到有人在崖边垒砌矮护墙。颠簸1个多小时,我们从一座山盘到山脚再爬上另一座山,停靠在龙潭乡白竹村村口核桃树下一家小卖部门口,拨通马贵英爷爷的电话等他带我们进村。

白竹村是个110多户共500多人的小山村,平均海拔1680米,农民收入主要以核桃为主。马贵英的家在全村最高处,海拔接近2000米,上山只有土路,据说只有技术最好的村民开拖拉机才能上去,徒步最少1个小时。当时已经11点多,我们还要原路返回走访下一家,为了节省时间,同新决定开车上山。

刚上了第一个山坡,我们就知道这个决定实在是有些冒险。路是“之”字形的,直接180度转折,坡度在50度甚至更陡,仅容一辆车勉强通过,路中间杂草、石块混杂,路肩被拖拉机碾压和雨水冲刷形成了深坑,经过时碎石迸溅,由于土石松软车轮难以抓地,车子还时不时地来个“飘移”。开到一处可以掉头的地方,我们徒步爬上最后一个“之”字坡,坡上迎下来一个短发女孩:“益善”资助的第一个苗族孩子马贵英。

马贵英的爷爷当过7年民办教师,奶奶只读过5年小学。七八年前亲生父亲去世,母亲、继父务农,弟弟上小学。由于前段时间天旱,家里1亩多玉米仅长到2尺多高,只盼1个多月后屋后山坡上100多棵核桃树能有个好收成。

看到马贵英符合“品学兼优、家庭困难”的资助条件,按照事先商量好的,我向她和家人介绍了“益善”的缘起和“薪火计划”的情况,接着同新详谈了“为什么要资助你?”、“不求回报的‘益善’对你的希望是什么?”。因我们到来才得知孩子考上了下关一中,马贵英一家人非常高兴,再听到“益善”承担她3年在校所有费用,更是喜出望外。马爷爷拿出酒来请我们喝,因为还要开车返回,我们推辞了,马爷爷便拉来邻居喝上了,不一会儿就干掉了一瓶。

“马贵英!你的信!”跑出院子,马贵英拿回来一个红彤彤的邮件,打开一看原来是下关一中的录取通知书。这几天家访,孩子们都是通过我们才知道被下关一中录取的,而马贵英是最早收到录取通知书的。此时此刻,本来就性格开朗的马贵英更是眼中含笑,走起路来轻快得足不点地。

一个明确的目标

30日,同新和我兵分两路,他到山高路远的南涧走访2家,峥嵘的司机小李带着我在大理市区周边走访了3家,白族女孩杨娇燕是第一家。

穿城区上214国道,沿洱海西岸到上关镇,走山间柏油路到青花坪村口,杨娇燕的父亲已经等在路边。杨娇燕的父亲高一时辍学务农,靠种玉米和打工维持生计。同样务农的母亲双脚都受过伤,更多时间在家照顾患高血压的爷爷。杨娇燕有个姐姐,正在大理一中读高三。

杨家的房子显得破旧,在其中一间屋里见到了许多山区孩子家熟悉的一幕:墙上几乎贴满了奖状。右面墙上是姐姐的,贴得更满的左面墙上是杨娇燕的。仔细看了一下,除了学习成绩年级第一第二等奖状外,还有跑步、书法、手工制作的奖状。身边的小杨告诉我,她还喜欢唱歌、看书。真是个多才多艺的女孩子。

当我说起“益善”是由复旦大学8713同学发起时,杨娇燕眼睛一亮:我中考的目标是下关一中,高考想上复旦大学!这番话真是让我惊喜!赶紧鼓励她:当初你定的目标是下关一中,考上了,现在你定下的目标是复旦大学,我觉得,只要刻苦学习,你一定能考上复旦大学!加油!

大理走访一周,杨娇燕是我见到的唯一有明确目标的孩子。或许3年之后,复旦会多一位学生,“益善”会多一名志愿者。

打工男生 留守女生 单亲家庭

此次家访大部分的孩子都见到了,但还是有两家扑了空,因为这两家的男孩外出打工赶不回来。一个是鹤庆县一中的赵波,一个是湾桥镇保中中学的杨腾涛。

赵波家所在的村子叫扒卡腊,在海拔2000多米的山上。进山后沿七弯八绕的土路开了将近1小时,忽然发现前头没路了。下车后向村民问清了路,我们又爬了一段路找到了赵波的家。家里的房子看着不错,房龄却已超过了40年,还是当年爷爷盖起来的。做乡村医生的父亲出诊去了,母亲外出打工,而赵波也在昆明打零工,只有60多岁的爷爷奶奶在家。

杨腾涛的家境更是艰难。母亲27岁时因一场大病去世,抛下了4岁大的儿子。常年外出打工的父亲想续娶,但家里的境况几次吓跑了中意的姑娘。爷爷在家种着几亩玉米,同时照顾左边手脚无法使力的奶奶。杨腾涛读书时住校,到了假期便跑到丽江做宾馆服务员,以减轻家里负担。

巍山县华家村的华继聪父母在东莞打工,两三年才回趟家,她和妹妹跟爷爷奶奶住在一起,假期里她便到附近厂子里分拣菌子贴补家用。她喜欢看书又舍不得买,平时会跟同学借书看或者到书店看书,是 “书非借不能读”的现实版“黄生”。

白族女孩刘霞家住凤仪镇丰乐村,小学4年级时父母离异,母亲独自将她和姐姐拉扯大。今年春节,母亲遭遇车祸,至今左肋伤情没有完全恢复,时不时还会头晕,家里租了1亩地种玉米,贷款养了1头奶牛。在学校,刘霞会充分利用课堂时间掌握知识点,学习效率比较高,回到家里还可以照顾妈妈,帮着喂牛、种地。

一周下来,感觉走访的家庭各有各的困难,但家长会全力支持子女读书,孩子们都是品学兼优,成为了全家乃至全村的骄傲。

付出与收获

经过走访,对“益善”支教的付出我觉得有几“费”:

费脚力。一周时间,翻山越岭行程上千公里,磨光了刹车片跑坏了轮殼,强悍的小沃终于趴窝了,委屈地停在修车店苦盼新配件到来。

费嗓子。上门家访初步确认“益善”资助对象后,先花半小时左右介绍“益善”的缘起、宗旨、支教模式,再用差不多一堂课时间鼓励学生、宽慰家长。从2013年至今,120个资助对象就是这样一家家谈下来的。

费睡眠。自从2013年8月厦门同学会上振臂一呼“益善基金正式成立”,大理支教的一举一动都会成为同学群里的头条。同新常驻大理,峥嵘地利人和,深更半夜的被各方信息搅扰清梦,他们已经习已为常。

支教2年来,“益善”的收获也能看得见:

孩子们在成长。这次走访时见到了我辅导的罗利东同学,他的高一成绩在全年级900多人中排到了60多名。不仅成绩好,小伙子个头也高,身体也棒,最让人欣赏的是那一手漂亮的楷书和颇有文采的文字。受益于“益善”的孩子不止罗利东一个,2年来,通过家访、书信、电话等方式,受到资助的孩子们和“益善”成员交流沟通,一天天变得开朗自信,以阳光心态对待高中的生活学习。

支持者在增多。走访期间我们每天在朋友圈发布消息,同事、亲友开始都是问“去哪儿旅游啦?”,知道是义务支教,大家纷纷点赞,不少人还希望能够参与“益善”支教。7月29日,“益善”的“悦读计划”之“为洱源小学配课外书”发起了网上众筹,通过“益善”成员转发,响应者众,不到一周时间筹款超过了20万!看着捐款数一点点涨上去,相信同新的话代表了大家的心声:好玩!开心!

写到这里,我想借用两位同学的话做个收尾:

李同新——想拉近城乡教育的差距近乎不可能,但我们还是想试试。乡村教育实验的路不好走,但我们还是想走走看。

吴焰——不要怕一个人的力量单薄,不要以为自己改变不了什么,我们既可以做那个坚持行走的人,也可以成为在旁边鼓掌的人,然后,就会给自己、给他人、给社会带来不小的改变!