不寻常的行走——大理纪行

邱永琴

离开大理将近一个月了,同新说,你应该把这段经历写下来,你会感到直抒胸臆的舒畅感。可是,几次打开电脑,都停顿了下来。大理之行,在头脑里留下了深刻的印象、那儿的山水花草、那儿的小吃美食、那儿的风土人情、那儿的老师学校孩子……但是一切的一切,落诸笔端的时候,却既清晰又模糊,既具体又遥远,想了好久,这是为什么,在年关将近的时候,一种深刻的乡愁袭上心头,恍然间我似乎明白过来,也许那里寄托着现代人最需要的心灵上的归属感吧。

近五年之前,也曾经踏上过大理的土地。匆匆的走马观花了2天,苍山很巍峨,洱海也很秀美,可是心头没留下什么特别的感觉,和其他风景秀美的地方仿佛差别不多。2013年的年底,单位的工作提前完成,突然就多出几天假来,适逢刚刚建立的益善公益基金在大理落户,于是马上便收拾了心情,开始了一次说走就走的旅行。

休整了一天飞机汽车的劳顿之后,行程的第二天是和基金结对的下关一中高一女生王颖见面聊天,这应该也是整个行程中充满期待的部分。在校门口,我和张校长不期而遇了。在我自报了家门后,张校长的表情立刻生动了起来,随即滔滔不绝地聊起了益善基金。这让我立马感到,我可不是作为单个的个体来到了这个滇西名校,而是被视同益善的代表出现在这里的。

在校园的凉亭里,原本素不相识,相隔遥远的壮族女孩坐在我的对面,一瞬间,我好像有一种时空的错乱感,眼前漂亮清秀的豆蔻姑娘,和当年那个瘦弱腼腆的女孩重叠在了一起。差不了太多的教学楼和操场,凉亭边朗读背诵的学生,三五成群结队而过的孩子……一切记忆底层的东西好像又被激活了,源于这样富有雷同性的场景。王颖看上去内敛细腻,这在她后来给我的信里得到了印证。我们聊到了校园生活,这个从小习惯了远离父母住校的女孩并没有不适应感,她告诉我,从学校搭班车再转车返家,需要近5个小时,因此她开学至今还没有回过家。在我的建议下,她带我去宿舍参观。拐过一幢3层楼房,小姑娘欣喜地对我说,每次走过这里,都会有风迎面扑来。话语未落,果真一阵强风吹来,步子也迈不稳了,我们相视笑了起来。期盼风的到来一定是这个女孩平淡的求学生活中小小的乐趣,我猜,风是她的朋友了吧。那一刻,我也为能分享她的小秘密而高兴了起来。周末的宿舍,大部分孩子都回家了。住满8人的房间没有桌子,只有4张折叠床和2只放杂物的柜子。中午的阳光照进来,有种时光停滞、岁月静好的感觉,在女孩的床边我们留下了一幅自拍,女孩轻拂着刘海,笑容无比灿烂。

告别了王颖,我问陪我一起来的大理同学峥嵘,好想再看看大理别的地方啊,要不就去看看那个山区里的小学吧。峥嵘欣然安排给我一个任务,把同学们快递来的儿童读物送过去。

第二天,是个风和日丽的好天气。12月15日,大理迎来8年来的再度降雪。大理的“风花雪月”,只苍山雪是我还没真正见识过的。经过半个钟头全国落差最大的索道之后,我被抛在了还积着厚厚白雪的3900米平台上。冷风在耳边呼呼作响,既然上来了,还是给自己一个交待;既然有缘见到苍山雪,还是把这个缘分进行到底吧。我沿着栈道拾级而上,轻喘着气,时不时地用手中相机里的雪景刺激自已。终于到达当年成吉思汗经过此地的标志点“洗马亭”和“封禅台”了,传说中忽必烈就是带领着彪悍的蒙古骑兵战胜了恶劣的环境从这里进入大理国,并一举灭了大理国。“俱往矣”,太多的故事湮没在尘封的历史之中,看不清本来的面目,徒留今人的感喟和唏嘘,过去和现在,仿佛永远交织在一起。而在雄伟壮阔的自然面前,人总是那么渺小。

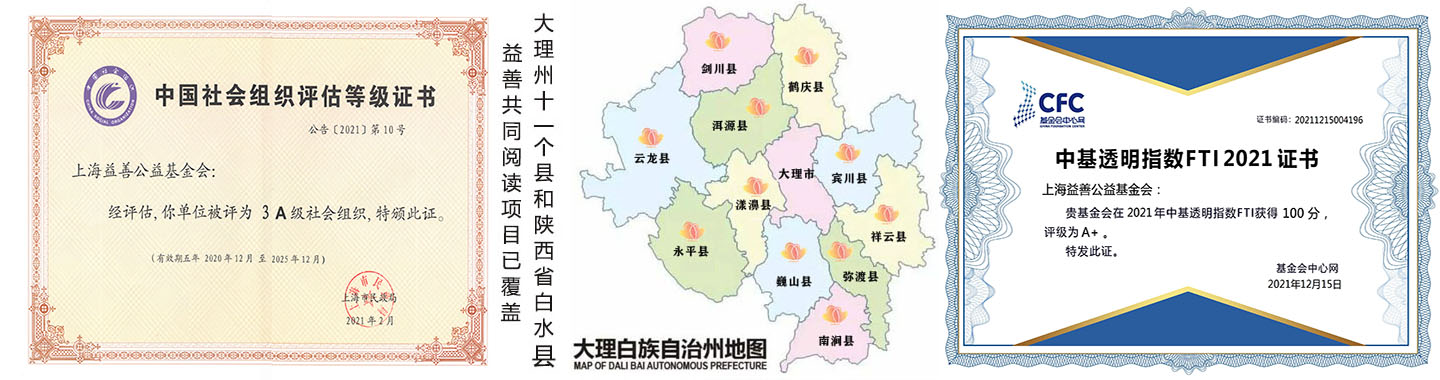

石岩完小是大理州洱源县三营镇10所小学中的三所山区小学之一,从镇上开车进去还需近半小时。时值冬日,光秃秃的山体裸露着红色的土壤,稀疏的枝条有力地伸向天空。简陋的小学座落在群山环抱之中,2排平房是3个年级的教室和老师办公室,校门前的简易操场竖着2个略显陈旧的篮球架,去的当口,正有一群一年级的孩子在操场做操,稚嫩的身影除了穿着肤色就和大城市一样。这里只有全部57个学生和7个老师,没有英语课,老师用汉语和白族语双语教学。孩子们有点怕羞,可是眼神却很纯净,象大理上空永远的蓝天白云一样清澈。课余时间男孩们在玩弹珠,女孩们则在校门口的墙壁上出墙报。在午后阳光的照耀下,一切显得宁静而平和。学校的段校长热情地把我们一行迎入办公室,和在下关一中一样,我和我的同学们被高度地评价为一心慈善做好事的“社会精英”,让我非常地羞愧难当,我们只是做了力所能及的一点事情而已,而在这些地处偏远条件艰苦的人们眼里却显得那么地“高大上”, 我们的事业真的任重而道远啊,什么时候,老师和孩子能把我们当做自己人,该有多好。

在学校唯一的办公室里,我一眼就看见上次同新带来的书被整整齐齐地放在一个书柜中,书背上还贴了标签。图书管理员罗老师拿出了图书借阅本和孩子做的摘抄本给我看,透过歪歪扭扭的笔迹,仿佛看到了孩子伏在桌上埋头写字的可爱模样。看了我这次带去的哈哈画报,罗老师欣喜地说,可以用画报里的插图和彩绘教孩子画画了。学校只有校长的一台电脑可以上网,电化教室里还有一台老式的电视机,所以基本上孩子获得外界信息的渠道非常之少,这与城市里许许多多的电脑儿童形成了天壤之别。在平房的最角落有个小小的房间,段校长介绍,那是家住得较远的李老师平时的临时住处,由此我才注意到这位皮肤黝黑,寡言少语约莫40左右的男子,他已在这里作了整整14年的代课老师,而代课老师的薪水只有每月950元。

回洱源的路上,一行三人的心情都有些沉重。三营镇中心学校(负责整个镇中小学的教育管理工作)的老师告诉我们,整个三营镇拥有1个初中和10个小学,共4700多个学生,老师大概在250名左右,老师学生比例非常低。乡村老师根据教育局的要求清退了一些,剩下的将慢慢地加以解决。三营镇只是大理州洱源县的10几个乡镇之一,由此边远省份的基础教育现状可见一斑。

云南之行的最后一站,是茶马古道的重要集市之一------剑川县沙溪镇。有这么一种说法,如果你要寻找20年前的丽江,或者10年前的束河,那么就来沙溪吧。来到这个铺满青石板小路的静谧小镇,已过了黄昏时分,天色很快就变黑了。下榻于小巷中的古道客栈,微信同学群里的留言声不绝于耳,原来此刻已是2013年的最后一天了,同学们互道珍重,彼此祝福,感谢即将过去的一年益善的建立让失散已久的同学联系得如此紧密;而最让人惊喜的新年礼物,是来自王颖小妹妹的短信:姐姐新年快乐!虽然此时正是一年中云南最寒冷的日子,可我的心头被一股暖意包围着,独自在偏远的云南一隅跨年,却没有一丝一毫的孤独,原来人心之间的距离,可以这么近!

该启程回沪了,让我再向美丽的云南投上留恋的一眼吧。早上6点,西部高原的天空竟是繁星点点,像一颗颗璀璨的宝石镶嵌于深色的天幕之中。夜色渐渐褪去,耳边流水潺潺,沙溪露出了她迷人的轮廓,令人心醉。早上8点半,太阳终于窜出东边的山头,于是,一切都笼罩在一片金色中了。那是2014年的第一抹晨曦,竟是在遥远的云南古镇,我感到了久违的满心的喜悦和满足。