场心灵的洗礼

王峥嵘

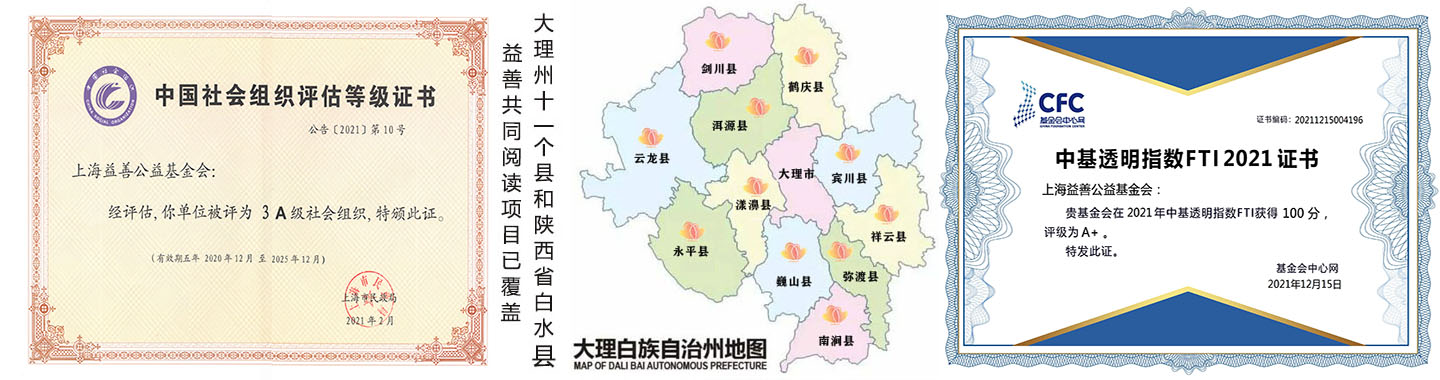

这次走访下关一中受助学生家庭,除此前同新已经完成的云龙县4个学生家庭外,为确保在两天内把所剩的学生家庭绝大部分走访完,我们初步分为三个组三条线:同新和曹斌走南线的巍山县、南涧县和弥渡县,胡辛和吴缨走北线的鹤庆和剑川县,胡辛和吴缨在鹤庆县内又分为东西两线,吴缨走较为艰苦的东线,是金沙江边的山区。我走大理市,这是照顾我,以防单位上或州里临时有事我好应付。

2013年9月14日,我们一大早就在下关一中校门口集中,三个组的人分别带上自己要走访的学生后出发。我和胡辛带上他要走访的鹤庆县西线的两位同学,一路向北,到鹤庆县的北衙,遇上县里来接的车后,胡辛和两个孩子上了那个车,继续向北,我调头回大理市,分别开始走访。

我走访的第一个家庭是个男生,叫杜建峰,家住大理市上关镇青索村江前三组。上关镇以前叫江尾乡,位于洱海入湖河流中最大的河流弥苴河的入湖口,原隶属洱源县,2002年,为理顺洱海保护的管理体制,在苍山洱海范围内的两个隶属洱源县的乡整体划归大理市管辖,江尾乡划归大理市后改名上关镇。上关镇在归洱源县管辖时,尚属该县经济社会发展较好的乡镇,归大理市后,则为大理市发展较为落实的两三个乡镇之一。

上关镇青索村江前三组位于大理至丽江二级公路边上,交通十分方便。我到达后,电话联系了杜建峰的母亲,请她来路边村口接。在等待的时候,我和路边上的小商店主进行了交谈,他说认识杜建峰一家,知道这个孩子学习很努力,成绩也好,也知道他们家经济确实比较困难。在杜建峰母亲的引导下,我们从路边村口往他们家走。这个村因为地理位置较为优越,整体条件较好,村容整洁,村内道路全部已经硬化,绝大多数人家都已经盖起了两三层的混凝土房子。杜建峰家在村子的最里边,明显与村子里的其他人家有区别,四周是家田和洱海湿地,自然环境很好,是土木结构的白族建筑,外形看,建盖年代较为远,院子很宽阔,非常干净整洁。杜建峰已经从下头赶回家里。家里屋檐下,坐着一位80多岁的老人,精神不错,衣着干净,和他说话,才知道有些耳背。通过和杜建峰母亲的交谈,知道这位老人是杜建峰的爷爷,年老体弱,必须时刻有人照料。他们家共五口人,爷爷、父母和两姐弟,姐姐去年已经考上了武汉科技大学,去年学费加上生活费花了20000多元,今年她自己找了些家教之类的事做,预计花10000元左右可以把学习和生活解决了。家里除了一头猪外,没有养其它家畜。家里种的田基本可以满足一家人粮食的需要,经济开支以杜建峰的父亲长年在镇内外做建筑临工的收入为主。

杜建峰话不多。听他母亲说他在镇上的中学读书,中考考了第三名,平时都是第一的。除了学习,只喜欢打篮球。懂事听话,爷爷的衣服都是他回家后帮着洗的。我问他愿不愿意接受益善基金的资助,他说愿意。从总的情况看,这个村经济条件较好,杜建峰家算是这个村经济状况较差的一家,以父亲打工的收入供给两个孩子上大学和中学,较为吃力,但也还可以勉强坚持。我们的帮助可以让他们松一口气。

二

我走访的第二个孩子是个女孩子,叫杨洁。家住上关镇青索村碧花园组,离杜建峰家五六公里,却已经是在山脚下,汽车可以开到村里。相隔不远,却已经和江前组相差很大,是典型的白族山村,都是老旧的白族建筑,院落均为日常的四合院。

一路问到杨洁家,村里人都认识杨洁,但多数都只知道她的小名,说到考上下关一中那个,就都能把她的学名和小名联系起来了,看来她考上下关一中,在村里是大事。

杨洁家所在的村子在山坳里,地少人多,每家最多只有几分地可以种水稻,其余都是坡地和山地,种苞谷和杂粮,农业收入勉强可以糊口。大丽高速公路从村前架高穿过,大丽铁路从村后半山坡通过。

走进杨洁家院子,也是个独门独院,正房是四开间两层的白族建筑,两耳房南面的是圈房,北面是厨房。院子里晒着刚收回来的红红的辣椒和黄黄的苞谷。杨洁的奶奶和二爷在院子里撕收回家的苞谷,圈里养了3头奶牛。奶牛养殖在大理很普遍,但从投入和产出比来看,几乎是没有收益的,因为奶价太低,鲜牛奶交给奶厂每公斤只有2元多,对于农村人来说,这仅仅就是把劳动力变为现金而已,解决农民日常开销的问题。

我正和杨洁的奶奶交谈的时候,杨洁的母亲回来了,背上背着小山一样的一大捆苞谷杆,那么小的一个身体,被压得弯着挤进院门,让我一下子想到我在农村老家的嫂子和姐姐,心里很难受。

杨洁家共7口人。奶奶几年前摔了一跤,把腰摔坏了,只能做些轻微的家务事,还得定期不定期到医院看院。爷爷身体还好,在山上田里收苞谷和割草。二爷从小是个残疾人,一直没娶,还有间歇性精神病,由杨洁父母供养。杨洁父亲是上门女婿,偶尔外出打打短工。杨洁还有一位13岁的妹妹,在镇上的中学读初二,住校。杨洁和杜建峰是初中同学,都考了701分。

问起家里的收入情况,杨洁的奶奶说,家产的粮食还不够全家人吃,所以还得买米。日常开销就靠交鲜奶,杨洁上高中后学费和生活费就显得紧张了。她知道我老家是洱源人后,说了些实话,说自从江尾乡并入大理市,改名为上关镇后,政策和一些发展上,反倒不如以前了,被大理市当作拖后腿的乡镇,不招政府待见。说到我们益善基金的资助,她们全家都很高兴,也很感激,说一定让杨洁好好读书,报答好心人的关心。她们还交交待杨洁的妹妹好好学习,以后也考上下关一中,再请我们帮助。

离开杨洁家的时候,她们硬塞给我们他们山上梨树上结的梨子和自家用矿泉水瓶淹的辣椒,一片诚心,我只有领受。

三

我走访的第三位学生叫左林梅。家住大理市凤仪镇三哨村。这是下关一中所确定的20位受助学生中离市区最近的一位。

按我对大理市各地的方位的理解和对大量贫困学生情况的掌握,我认定左林梅同学家尽管是离市区最近的,也应该是在凤仪镇的山区,因为三哨这个地方就是山区,最出名的那个“三哨水库”就在山里,只不过是因为有公路经过,所以为大家所熟识而已。

按左林梅的电话指引,我从家里出发,不到40分钟就到了三哨水库。左林梅家确实就在山里,也确实很近,因为它就在三哨水库旁,就在320国道边上,车子停在国道上,就在她家门口,离门3米远。太意想不到了。

左林梅和姐姐左林桃在门口等我们。一进院门,就有些吃惊。一是干净,真的太干净了,在农村,特别是山区,把土院子打扫得“一尘不染”很难的,她们家却做到了。二是空,院子是空空荡荡的,屋里也是空空荡荡的。院子里除了一棵1米左右高的没多少叶子的小树外,什么也没有。最难以想象的是屋子,五开间的土木结构的二层瓦房,没有楼板,从地面就直通瓦屋顶,东面的三间房都没有隔断,全部相通,成一个大通间,屋前也没有任何阻隔,从院子里直接可以看到全屋的后山墙。左林梅的母亲告诉我,这房子是左林梅还没有出生时就建盖了的,到现在,十七八年了,都没有钱来做简单的装修,基本还是房子盖起时刚封了瓦顶的样子。西边倒是隔出来了两间,我去看了看,也同样没有楼板,同样直通屋顶,只不过是在前面作了阻隔,加了一道门,让人从院子里不能一眼就看到房子里而已。一间是放杂物的,其实也几乎没有什么杂物,另一间是母女三人的卧室,很简单的两张床。我去看的时候心里是认定这样的房子是不能住的,只是为确定她们是不是真的住在这里,结果是真的,她们就住在这个房子里,不会漏雨,但透风,风大点,雨水也可能会吹着飘进来。左林梅的母亲告诉我,没有办法,家里这么多年了,没有任何能力装楼板,就这么住着,夏天蚊子咬,冬天冻得很。

通过交谈,我知道了个大概。当初建盖这个屋子的时候,左林梅的父亲是村里的干部,收入各方面还不错,就盖起来了。后来他染上了恶习(她母亲没有明说,但我猜可能是赌博),就一年不如一年,年年还债,年年还不清,她父亲被村里清退,亲戚朋友都不再和他们来往,又没有正当营生,就这么混着。去年,他突发大病去世了。左林梅的母亲也就40出头的年纪,却是50多岁的样子,说是苦累过度,得了高血压、心脏病,常年服药,干不了重体力活,一干就会发病,但有时为了生活,还得到山下帮人家收烤烟、种树、挖路什么的,一天可以有四五十元的收入。

左林梅的姐姐两年前考上了大理学院的外语学院,第一年交学费就很吃力,亲戚朋友帮了一下,挺过来了。学校知道她的情况后,为她提供了一些勤工俭学的机会,加上她自己找了几份家教的活,去年开始,一年只要家里供两三千元就行。今年开学时,家里只给了她1000元。村里把左林梅母女俩确定为低保户,4个多月母女各领到了1100多元钱。姐姐说,她现在的理想就是把大学读完,然后想办法当个老师,县里也行,乡里也行,就是到村里教书也可以,这样就可以养活自己,也能帮帮家里,她说自己学习不是太好,不如妹妹,希望妹妹能好好学习,考个好大学,将来有点大出息。

她们的父亲有兄弟,生活还不错,但因为他父亲的缘故,来往不多,奶奶眼睛不太好,平时跟叔叔家过,碰上家里做好吃的,就把奶奶接过来吃顿饭。我问做好吃的是什么意思,左林梅的母亲说,就是偶尔炒肉吃,或者炖了排骨之类。这个年代,吃肉是偶尔的,还被当作是“做好吃的”,我明白这是我走过的3个家庭里,最困难的一家。

左林梅和姐姐流了好多眼泪,但我看到她们眼睛里的坚强,她们流泪是想到家里这么多年的困难而伤心,眼里的坚强是她们在困境中依然能坚持读书,并能把书读好,让她们相信自己可能努力改变自己的命运。

对于益善基金的帮助,她们全家人都很高兴和感谢,表示一定让左林梅好好学习。她在镇上中学上的初中,中考考了全镇第三名,此前她的成绩一直是全镇第一。她的英语很好,中考只扣了2分。

我离开的时候,她们一家三母女在路边招手相送。这个家离我的家不远,也许以后有机会,我会再来看看。我想,通过市里的民政和建设部门,能不能帮她们解决下屋子的隔断问题,我试试吧。

此次走访,于我来说,也是一场心灵上的洗礼,我生在农村,家里的兄姐侄儿侄女都依然在农村,但我看到了比我们家还更困难的情况,看到了在中国发展到今天的情况下,依然有大量的贫困的存在,也依然有太多的贫困家庭,把供孩子读书,当作理所当然的事,这种坚持,是一种生生不息的正能量,是我们可以向前走的力量。我们益善基金如果能以我们的形式和力量,给他们一点点助推力,他们会走得顺畅些,也容易些。