相约在大理---刘立耘

“我们说好了,就10月下旬,大理见!”

8·24厦门同学会上宣告益善基金成立,之后有五位同学奔赴大理与王峥嵘同学汇合走访贫困高一学生家庭。看到微信上传来的艰险与感动,我的心痒痒的,一直在和李同新理事长“乔”(台湾用语)时间,终于定下了这个郑重的约定。虽然其间工作和生活中有各种忙乱,2013年10月24日,我一身轻装,踏上了2500公里的航程,开始了这次特殊的休假。

由于首个航班延误一个多小时,我在昆明机场转机的时间所剩无几,先行从上海抵达的杨上凤、昌山同学特意在安检口等我,让我的心踏实了许多。好在有同样行程的旅客帮忙,先拿着我的身份证去办理换票手续,等我提了托运行李和他碰面,发现人家居然是高级军官和教授,于是借光通过VIP通道快速安检,我们和两位同学终于登上了同一班飞往大理的班机。这个有惊无险的小插曲让我感慨,生活中我们需要互助和互信。同时,我也隐隐担心,自己,还有益善基金,到底能不能得到大理孩子们的信任,我们的爱心之举究竟有多大的助益?

郑重的承诺

大理用明媚的阳光拥抱了我们,一扫天气预报中的阴霾雨雾。同新和司机小李热情地带着我们到洱海边感受和风与暖阳。一身笔挺西服的同新告诉我们,等待我们的首先是下关一中当晚的“益善薪火传人助学计划启动仪式”。

走进下关一中,这所位于闹市的学校安静从容,整洁明净,有一种“腹有诗书气自华”的风范。作为大理排名前三的高中,这里汇聚了整个县的精英学子,校长和老师们介绍起来自然底气十足。同新已经多次来过这里,他轻车熟路地带着我们在校园里走走看看,教学楼、运动场、图书馆让我们重温校园的气息,学生食堂丰富可口的晚餐更是勾起舌尖上的回忆,更重要的是,我们体验了孩子们在学校的作息和生活,了解到我们资助每个高一新生一学期2000多元的学杂费和每月450元的生活费,是经过精心测算的,前期准备工作中的用心可见一斑。

晚上六点多,我们在会议室见到了20个受助的孩子,穿着校服的他们很难辨别,但同新一一叫出了他们的名字,熟稔得像家人一样。在校方特意拉起的红色横幅下,我们围坐在一起,同新和校长先后致辞,我也作为这一批助学同学的代表发言,表达益善基金帮助品学兼优的贫困学子不求回报,只求有益的初心。孩子们的年纪和我女儿相当,高原的阳光风雨让他们的肤色稍显黧黑,繁重的课业也让他们稚嫩的双肩更加单薄。可是,当我们的视线交汇,微笑所传达出来的温暖,彼此都能感受得到。

孩子们和益善基金、校方签署了助学协议。虽然未达到法定年龄的学生签署的协议不具备法律效力,但是同新强调,这是契约精神的体现,而我们要求孩子们的只是每年给辅导员写两封信汇报近况,辅导员不一定是捐助人,而且也受到经过讨论确定的《辅导员守则》的严格限制,一切都要照章办事。我有一种感觉,我们给予孩子们的远远不止经济的扶持,还有人格的尊重与价值观的引导。

同样的启动仪式第二天也在洱源一中进行。不同的是学校更加隆重地放在小礼堂里进行,县教育局的领导和学校的骨干教师也到场观礼。当地电视台闻风而动前来报道,这一次我们选择接受采访的原因,是希望让本地的观众了解我们的善举之后,能够感受到社会人士的助学热情。不过最打动我的,是王峥嵘同学过去的老师,现在的赵副校长一个小小的举动。他一一介绍每一位同学的姓名和住址,然后大家逐一上前签字。同新和每个同学热情握手,送上加油打气的话语。这20个孩子不再是面目不清的一个群体,而是真真切切的20个家庭未来的希望,也是我们走访的具体对象。

马蹄莲和烤土豆

10月25日周六上午8点,我们准时出现在洱源一中的校园内。适逢高一新生家长会,学校里人声鼎沸,热闹非常。学校已经事先通知我们要走访的14个学生的家长在家等候,但是还是有个别家长在此之前就到达县城,山高路远让他们不得不提前动身,而这也是个别同学家没有纳入走访行程的原因。

“大理王”峥嵘同学好不容易从忙碌的工作中分身,按照他和同新做的计划,昌山和我一组,峥嵘协同上凤,同新独立作战,我们兵分三路下乡。我们的车里带上了要回家的两个白族孩子:马付松和杨锦玉。一路闲聊,原来他们都是炼铁乡人,初中同校,还同分考进洱源一中,可算巧合。路上我们捎上了在道班等候的马付松的妈妈,我问她家里种什么庄稼,她回答说是包谷和土豆,我半开玩笑地说午餐就在她家吃这个。

山路弯弯,没出县城多远,我们就上了云雾缭绕的盘山公路。浓雾笼罩,能见度不到二十米,气温骤降了许多,我身上的羊绒衫也难敌寒意,大家都有些晕车反应。一直闷声不响的杨锦玉终于忍不住了,接着是马付松的妈妈。当我们停在山路旁休整时,其他两辆车也同时来到,原来今天的路线方向相同。到了分岔的路口,我们调整了分工,峥嵘、同新、上凤并作一路,小李的车带着昌山和马付松母子,我和杨锦玉坐洱源一中马师傅的车。

进入炼铁乡,路旁的包谷地和烟田中不时出现“救灾专用”的蓝色帐篷。今年3月3日,大理白族自治州洱源县发生5.5级强震,震中就在这里。杨锦玉的家翠屏村三江社位于地势较低的河谷,当她再一次因为晕车停下休息时,我们正好可以在小雨中俯瞰这个离校两个多小时车程的小村,山坡下,河滩间,山体滑坡的痕迹还在。司机马师傅曾经多次随学校老师家访,对这一带很熟悉。停车在村委会旁,沿着两米宽的村道,我和锦玉打着一把伞并肩回家。

房子有年头了,土墙是灰黑色的。走下一道斜坡,往左拐,进了大门,眼前是个石头铺地的院子,锦玉的奶奶和小婶婶正在将垫圈的稻草扫成一堆,几只大小不一的鸡在其间寻寻觅觅。家里的格局一看就是顺势而为,没有白族传统民居“三合一照壁,四合五天井”的规整,像是两把曲尺围拢而成,大门右边的那把曲尺,是牛棚猪圈和小叔叔家的两层三开间房子,大门左边这把,则是地震中倒塌的厨房和锦玉家更老旧些的房子。两排房子中间有个通道,通向后院的菜园。

益善基金的申请表上说明锦玉的爸爸在吉林隧道工地打工,妈妈在家务农,弟弟上初一。锦玉的妈妈可能没想到我们来得这么早,赶街未归。80多岁的奶奶和我语言不通,吩咐孩子们倒上茶水,搬出小马扎让我和马师傅坐下歇息,比比划划大致认识一下,又忙活去了。爷爷出现之后,也赶着3头牛放牧去了。我让锦玉带我参观她的家,堂屋里除了一台老式的电视机别无长物,锦玉指着一面空墙有些兴奋地告诉我,那里原先贴满了她得的奖状。楼下西厢房是锦玉和奶奶的卧室,一张床上的被褥已经捆扎起来,由于路途遥远车费不菲(来回近40元),锦玉一个月才回家一次。登上二楼,一屋子凌乱家什中,廊下晾晒的一箩红辣椒和一箩白菊花分外抢眼。锦玉露出难得的笑颜,一口白牙非常漂亮:“这是我种的花,奶奶刚帮我采下来的。”后院的粉蔷薇和马蹄莲也是她的作品,给这个贫寒家庭添了几抹亮色。

时间接近中午,锦玉的妈妈还没能坐上班车赶回来,锦玉在火塘生起火,我们围炉闲话。这个像马蹄莲一样纯洁恬静的女孩告诉我,她喜欢种花,将来希望学习园艺。我注意到她善于调理花草的手上有针眼和青紫,原来这几天她感冒了。我跟她聊起校园的生活,让她注意饮食和休息,保持乐观和开朗的心情,还给她留了手机号码,希望她将来和我联系,和我家闺女交朋友。

锦玉的妈妈带着歉意赶回来了,我请她坐下,向她介绍了益善基金和自己的来意,告诉她孩子的高中三年我们来负担费用,以后每个月5日会打到卡上,家里可以稍稍喘口气。这个朴实的农妇普通话不流利,只是一遍遍地说着“谢谢,谢谢!”由于之前已经了解到这里的农家一般日食两餐,上午十点多吃早午饭,午餐就免了,为了不麻烦这家人,一起拍了一张全家合影后,我和马师傅以与其他同学汇合为由告辞。锦玉妈妈拿出一袋苹果塞给我,我拿了两个,领了她的心意。锦玉也从火塘里扒出两个烤熟的土豆,原来这个有心的孩子默默记下我在车上的笑言,一早就煨在炭火里。奶奶夺过来拍打着上面的灰,叫她拿张纸包起来给我带走。我在母女俩的陪伴下走出村庄,揣着这两个温热的土豆,像揣着两颗滚烫的心。

金色的包谷

第一家的走访由于单枪匹马,没有经验,自己感觉有些生涩。好在后来就跟大部队行动了。在上午分道的地方,昌山的皮鞋和裤管和小李的车轮一样沾满泥土等着我,原来马付松的家有一段两三公里的土路,雨天泥泞,得靠步行,车子还差一点就陷在泥里下不来。同新和峥嵘也回来了,带着在大眼美眉王建仪同学家被热情款待的兴奋。大家交流了几句,又登车前往峥嵘的老家凤羽镇,开始下午的集体走访。

走进王锦燕家所在的雪梨村一社,一位妇人满面笑容地迎上来,原来是她的母亲。进了家门,我们眼前一亮。不大的小院拾掇得很整洁,房檐下,土墙上,整齐地挂着一串串金色的包谷,这是牛棚里那只毛色健康的奶牛的饲料,却成了我们六位同学首度合影的绝佳背景。王家妈妈种包谷,挤牛奶,勤勉劳作,脸上的笑容让人忘却孤儿寡母生活的不易,感受到她的坚强和乐观。

我们在院里围坐谈心,一只孱弱的小猫在脚下流连,声声叫唤勾起人们心底的爱怜。锦燕低着头,心事重重的样子。拉家常同新有经验,“在实验班还是平行班?”他详细地问起锦燕的入学成绩,段考排名,伙食标准,学校里有没有朋友,特别是现在有没有什么困惑,果然,孩子有心事:拿到益善的助学金,压力也随之而来,担心成绩下滑,对不起大家。我们这个史上最强大的家访团一起劝导她,就算没有益善的帮助,妈妈也会勉力供她上学,这个意外的支持是个人生的支点,我们也没有硬性规定成绩要名列前茅,只要学习态度端正就会持续得到资助,而压力如果不能转换为动力,还可能会影响学习效果。希望她体会母亲和我们的苦心,放下包袱,乐观面对,积极进取,努力就好。锦燕起先咬着嘴唇,强忍着快掉下的眼泪,之后慢慢抬起头来。当我们走出小院的时候,她的脸上已经露出了和妈妈一样灿烂的笑容。

一桌好饭等你们

不知道李灿梅在村口翘首等了多久,我们一行刚到达江登村二社,她很快发现了我们,带着我们走进她家。和她父母、弟弟一起在家等候的,还有她亲手做的一桌饭菜:红白相间的小炒肉、金黄的炸土豆条、一青二白的菠菜豆腐汤,这是当地最丰盛的菜色。

“来,快坐下吃饭!”可是,看着空空的牛棚和凋敝的院子,我们不忍心动筷子。一问得知,他们家养奶牛不成功,亏了一大笔钱,生计很艰难。峥嵘介绍说,养奶牛赚的就是个辛苦钱,一家两三亩地收的包谷,刚够喂给牛吃,每天挤两次奶,也很费工。万一遇上病牛或出奶少的牛,只能怪运气不好。

灿梅家就不幸中招了。益善助学团队一行人的到来,可能给这个院子带来久违的热闹。我拿起门坎前的小农具,向李家人请教如何给包谷脱粒,费了半天劲才剥下一排,大家打趣一番,气氛轻松了不少。孩子的父母忙着奉茶敬烟,小弟弟难得不太怕生,转动着大眼睛回答客人的提问。一家人感谢我们伸出援手,解了燃眉之急,我们也劝慰他们要坚持下去,将来孩子长大出息了,就是这个家的新希望。

离开的时候,桌上的饭菜还没动,灿梅和父母很不安。我用手拿起一块炸土豆,故意吃得津津有味:“颜色很漂亮,我早就想尝尝了。你们看,我吃了啊。嗯,手艺不错!”

结束第一天的走访,我发现并不需要实地验证这些孩子的家庭困难,他们和学校老师都是实在人,我们更多地是和全家人谈心,传达来自社会的善意,鼓励孩子勇敢地面对家庭的困难和学业的繁重,敞开心扉,放下包袱,自立自强,实现自己的梦想。

救命要紧

第二天的安排是同新和我一组,坐上小李的车,前往相对较远的三营镇走访三户人家。

小李下车问路的时候,同新坐上了驾驶席。这一路,老班长和新理事长亲力亲为,对孩子关怀细致入微,对学校工作直言不讳,投入程度超乎我想象。峥嵘是我们和当地的纽带,两所学校都有他的老师亲自主导这项工作,让我们非常安心。大局长暂时放下接待高层领导的公务,按照计划表,一个个给家长打电话用方言联系,还要操心其他小分队顺利与否。他们单位的司机小李,身兼驾驶员、翻译、向导、摄影、后勤保障等多项职能,一路相伴,成为益善团队不可缺少的成员。他每次问路都下车走到老乡跟前,始终面带笑容,这是因为怀着感恩和感动。我们所到之处,当地人也都热情相待,没有城里常见的戒备和冷漠。我不禁想起一句话:“当你做一件对的事的时候,全世界都会来帮助你的。”

这一天我们就遇到此行最急需帮助的学生。杨灼铜的爸爸在永乐村乐善二社的村中心接到了我们。这个高大的男人因为触电缺损了右手的两根手指,只能放弃县食品公司屠宰生猪的工作,拿200元的低保金,回到村里因为没有土地,在村里摆摊卖猪肉为营生。他的妻子去年因乳腺癌不幸离世,治病三年花去28万多元,至今还欠账1万多元。去年杨灼铜患了胸膜炎,治疗过程中发现竟然还有先天性心脏病,房间隔缺损,需要进行手术。五万元的手术费难住了这个遭受一连串打击的家庭。同新和我面对医院的诊断书,心情很沉重,没想到这一家还有比生活困难更急迫的事情。“活命比什么都要紧!”我们把诊断书拍了下来,用微信发给杨上凤,正巧她先生张医生是上海东方医院的胸外科专家。我们承诺会帮孩子咨询专家,定出治疗的方案,尽力治病救人。

灼铜穿着新毛线衣和球鞋,家里的小院也整理得很清爽,堂屋里的母亲遗像却告诉我们,这里已经失去能干的女主人了。“会不会觉得命运对自己有些不公平?”同新的问题换来轻轻的点头,“还记得吴缨阿姨上次给你们讲的她在日本打工时的故事吗?她坚持了三天,每天就靠一个小面包维持,但是她知道坚持到第四天发工资了,就有希望。”当我们一起背诵“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤……”灼铜的声音渐渐大了起来,腰杆也挺直了。

没过多久,张医生的消息传来,这不是个复杂的手术,东方医院也曾经做过500多例类似的公益手术,寒假时,就可以接灼铜去上海治疗了。杨上凤也因为这个特殊的情况,主动申请担任杨灼铜的辅导员。不管是心脏上的漏洞,还是精神上的空缺,我们都希望,能帮助他一起弥合。

我想当老师

我们特意请灼铜带着我们去往同村的汉族女生杨相烨家。这一家也失去了他们的顶梁柱,父亲因为心脏病去世了,家里欠了几万元的外债,单靠母亲种包谷养奶牛供高三的哥哥和高一的相烨读书。母亲说话的时候有点喘,她拿出了医保卡和病历,还有常用药,原来她患有哮喘病,和糖尿病的奶奶一样需要长年服药。

让我们欣喜的是,相烨是个开朗的女孩,微笑中透着自信,也许是母亲上过几年学的缘故,这家人的精神状态比较健康向上。“爱笑的女孩运气都不会太差!”我鼓励相烨要勇敢地面对暂时的困难。当我们问及她的兴趣和理想,她喜欢数学,打羽毛球,也喜欢下围棋和看书,而她的理想是当一名老师。“你的学生一定会喜欢你!”我们祝福她得偿所愿!

彝家山寨的款待

这一天走访的第三个学生有个好听的名字叫艾梅树,这是我们遇到的第一个彝族学生。在好几个路人的连续指点下,汽车在盘山公路上越爬越高,山坡上土层很薄,大树难以扎根,只有大片的草地。进入南大坪村四组村庄,两个农妇赶着一群山羊迎面而来,这里的生计看来与山下坝子上有所不同。

艾梅树和爸爸在家,外婆和妈妈放羊去了,兴许就是村口碰上的那两位。艾爸爸是个精干的小个子,他用我们听不太明白的话讲述他曾经遭遇事故手臂受伤残疾的故事。小李告诉我们,他讲的方言只有这个村使用,和山上的彝族山下的白族差别不小。这个村庄藏在半山腰上的竹林大树中,小溪潺潺,景致还不错,艾家的房子很旧,可是八九只小羊羔和小狗给小院增添了很多活力。

在院子里聊了一会儿,梅树就到旁边的厨房去了,我跟着钻进低矮黑暗的厨房,火塘上一把水壶烧得漆黑,咕嘟咕嘟煮着什么,柴灶上一口直径一米的大锅冒着热气,梅树利索地打进一个个鸡蛋,今天看来要在这里吃午饭了。

忙着做饭的同时,她的嘴也没闲着,告诉我爸爸受伤后,初中毕业的哥哥跟着舅舅到江苏打工去了;家里养了一群羊,今年下的羊羔存活不多;平时回家坐班车到山下,再走一个多小时山路,可以省点钱;妈妈外婆放羊一去就是一天,在家时一般都是她做饭。这个健谈的孩子还告诉我,她特别喜欢画画,“有一次放羊,带着本子画画,结果羊都跑了!”她的梦想是将来学习服装设计,“我喜欢画漂亮的衣服!”我赞许他们的民族服饰色彩对很鲜艳,希望她将来设计的服装也能注入民族特色。可是,梦想的路上有个小小的障碍,“我的眼睛两三年就得一次结膜炎,很痛!”爸爸带她看过,可是反复发作,有点心烦。我建议她平时注意用眼卫生,下次再发病时一定要去大医院仔细检查确诊。

饭做好了,小炒肉、青菜汤、煎鸡蛋、蒸腊肉、腌李子,水壶里煮得绵软的荷包豆,居然还备了啤酒。这未免太丰盛了吧?我们正嘀咕着,进来了四条汉子,原来,他们是后山上正在帮艾家盖房子的四个木工兄弟。“这就难怪了!”同新悄悄跟我说。和师傅们聊天得知,盖房子需要30万元左右,材料还好说,工钱可是要真金白银往外掏的,每天还要管师傅的饭。以艾爸爸的年纪,盖房子已经有些晚了。

吃饭的时候,梅树没有上桌,推说已经吃过了。小李后来告诉我们按这里的风俗女子是不上桌吃饭的。我有些担心梅树将来也辍学打工,艾爸爸却说,不会的,孩子能念书就会让她念下去。

山上的气候使得作物晚熟些,这一回,临走的时候,我得到了一大兜的煮包谷,是艾爸爸特意去地里摘的鲜玉米,他用头顶着竹筐背带的形象让我印象深刻。等艾家新屋盖好的时候,争取再来看看吧。

晓龙快长大

这顿午餐我吃得很满足,下山路上还趁热品尝了一根玉米。虽然没有同新“7天7只鸡”的待遇,但是同样收获了大理人的热情。不过,这不是我们走访的终点,到县城和峥嵘小队汇合后,我们一起前往位于茈碧湖镇炼城村的杨晓龙家。

晓龙年幼时母亲因病去世,父亲也离家出走了,当时弟弟才两岁,是外公外婆和亲戚们把兄弟俩拉扯大的。也许是身世可怜,虽然他中考成绩几乎在洱源一中新生中垫底,本来不属于品学兼优的资助范畴,但是学校老师还是向我们推荐了他。

当我们走进杨家,发现这真是个大院落,好几户住在一起,人丁兴旺,妇女们忙着捆扎包谷,小宝宝快乐地在学步车里滑行。外公外婆六十出头,身体硬朗,外公识文断字,很有威信。晓龙是个帅小伙,和弟弟一样透着一股机灵劲。外公投诉他,说他自从迷上手机游戏成绩就退步了。我看了看资料,发现他1999年出生,才14岁,这个年龄的孩子自控能力确实不够。“你现在排名靠后,只要你努力,一定是进步最快的学生。”晓龙的资料里说他想成为企业家,同新、上凤比较有发言权,他们用亲身经历告诉他,没文化没素质,当企业家就只能是梦想。叔叔阿姨们纷纷勉励他要专注学习,挖掘潜力,早日回报长辈的养育之恩。

走出最后一家,我们都有些感慨。缺乏父爱母爱的晓龙没有悲观消极,是其他亲人的关爱托住了他。益善基金的帮助,应该也会给他的人生注入一股正能量。

施与受之间

回到我们住的九气台宾馆,我意外地接到总台的电话:“你们是来助学的吧?学生杨超然的家长来找你们,要请你们吃饭。”我转告了同新和去过超然家的上凤,让他们出面去谢绝。没想到过后不久,我的房门被敲响了,两个男子拎着好多礼盒,不由分说地闯进来:“我们是杨超然家的,你们不肯吃饭,那就这样了!”把礼物往房里一放,一阵风似的就消失了,我连反应的时间都没有。后来才知道,杨超然也失去父爱,这是舅舅替打零工挣钱的姐姐来答谢我们。那些土特产是当地产的果脯,饱含着山里人的一片心意。

这一路行来,我们脚下沾着泥土和牛粪,心情却像高原上的蓝天白云那么清朗。跳出了常规的生活轨迹,我们和大学同学重新聚首,再度出发,寻找社会价值和人生意义。每个孩子都像茈碧湖里的茈碧花和湖边的格桑花一样纯洁美丽,在给予他们帮助的同时,我们何尝没有收获尊重和感动。我们感叹农家生活的艰辛,应试教育的沉重,为孩子们的未来忧心忡忡,我们希望能从乡村教育的细节入手,帮助当地的孩子成长得更加顺畅。

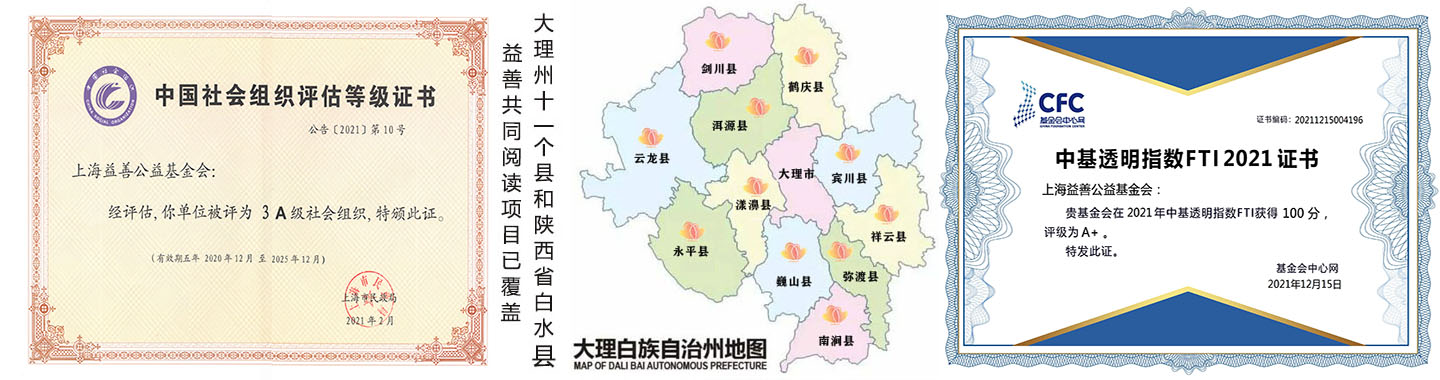

随后的两天,我们走访了洱源职中、新联完小、海西小学、石岩完小、三营一中等,全面了解当地的教育现状。同新特别关心残疾特困学生的出路、乡村代课教师的待遇、低幼儿童的阅读习惯养成,带着这些问题,我们做了一些乡村调查,商议在每年的经费中留出一部分应急救助,我们走后同新还特意住到石岩完小,带着书籍测试孩子们的阅读兴趣以决定将来捐赠的书目。至于发展农村经济,同新也有了自己的新思路,和中国青少年基金会的人士一拍即合。

当我回到福州,凑巧看到最新的《新周刊》发表了封面文章《大理,让人变小》,大理是悠闲宁静的所在,也是包容开放的地方,这里是公益组织的“延安”,也是教育改革的“井冈山”。因缘巧合,我们也有幸参与其间,和有缘人做欢乐事,我的耳边一直回荡着同新说的话:“我们在做一件对的事情!”